Le Luberon

ELOGE DE LA VISION

LES PAYSAGES DU LUBERON GOUACHES ET RELIEFS POLYCHROMES DE RAYMOND MASON

La raison d’être de tout artiste consiste à élucider l’expérience de la vision. Les moyens qu’il met en œuvre pour accomplir cette nécessité déterminent la valeur tant esthétique que culturelle de son œuvre, ainsi que sa signification anthropologique. En un âge où le rejet des critères artistiques traditionnels fait quasiment figure de premier principe professionnel, faire à nouveau la démonstration de la puissance génératrice des expériences esthétiques du passé est devenu, de façon ironique, un acte révolutionnaire.

Raymond Mason, dans un élan admirable et hardi, a entrepris de postuler que la simple apparence d’un paysage est un moyen de renouveler la conscience que nous avons de l’acte de voir: la prétendue familiarité du sujet tenant à la fois du leurre et du défi, du point de vue de la technique comme de celui de la perception — et pour l’artiste comme pour l’observateur. Un paysage. Des arbres, des champs, des maisons, des coteaux, des nuages: le monde qui s’affirme dans son évidence, baigné d’espace et de lumière. Y-a-t-il image plus simplement joyeuse, plus immédiatement perceptible que celle-là? Les œuvres mêmes en lesquelles s’incarne cette image paraissent presque naïvement directes dans leur dessein narratif, tandis que formes et couleurs semblent, pour ainsi dire, ne faire que souligner l’identité de traits déjà reconnaissables. Avec quelle habileté trompeuse, et quelle ingéniosité, cette simplicité apparemment libre de tout artifice, n’exige-t-elle pas une attention toujours plus grande du regard jusqu’à ce que, soudain — tel le reflet dans le miroir qui, tout à coup, de façon inquiétante, n’est plus le nôtre — l’objet de cette tension du regard cesse d’être seulement ce qu’il est pour devenir le paradigme de l’expérience désincarnée de la vision, au-delà de laquelle se situe la conscience merveilleuse mais terrible du caractère inconnaissable de l’univers. Ainsi l’aboutissement e l’acte créateur est-il, naturellement, inévitablement, d’essence métaphysique. Comme tel, il n’est rien s’il n’est pas neuf, unique, vibrant du composant origine] de la vie.

Raymond Mason n’a pas cherché l’innovation technique ou plastique. La puissance, l’originalité de son œuvre sont d’ordre conceptuel, spirituel. L’art pénètre la trame de nos vies en proportion directe de la force avec laquelle il naît d’une perception mystique de la réalité. Les hommes de la Grèce antique et de la France médiévale tenaient pour acquis les postulais métaphysiques qui firent de Chartres et du Parthénon l’expression intrinsèque et l’aboutissement naturel de leurs préoccupations quotidiennes. Notre expérience de l’art semble frivole en comparaison. La plupart des artistes contemporains ne proposent qu’une sorte de distraction subjective, un sentiment arbitraire d’empathie vis-à-vis de préoccupations aristocratiques et irréalistes. Quelques-uns cependant, dont on peut légitimement qualifier d’héroïques les efforts, se sont tenus à l’écart de telles pratiques aisées. Comme Cézanne — chez qui l’acte de regarder était l’affirmation désespérée, sublime, d’une souveraineté existentielle — ils ont élevé l’expérience de la vision au niveau de l’extase religieuse. Le plus éminent de ceux-ci, parmi les contemporains, fut Alberto Giacometti. Raymond Mason, qui fut son ami, fait clairement figure d’héritier spirituel, bien qu’il ne soit nullement, ni stylistiquement ni intellectuellement, son émule. Lui aussi lutte pour arriver à voir chaque chose comme s’il s’agissait de la toute première fois. Lui aussi exalte un état d’étonnement permanent face au réel. L’œuvre de Mason reflète une conception panthéiste et anthropomorphe. Ses gouaches et ses reliefs polychromes de paysages du Luberon, en Provence, dépeignent également la géographie animée de vie de la tradition humaniste. Leurs formes sont les nôtres car elles furent élaborées avec un soin extraordinaire, afin de transfigurer et de purifier la nature même de nos perceptions. Ainsi pouvons-nous voir que la part de sacre que contient le réel n’est autre, en fait, que l’ordre vrai de l’univers ; cette équivalence a été si clairement comprise et si puissamment révélée dans l’œuvre de Mason que cet art surpasse son essence propre pour devenir une réalité en soi. Tout art du plus haut niveau doit atteindre à cette ultime Cézanne disait qu’il regardait les choses avec une telle intensite qu’il avait parfois l’impression que ses yeux allaient saigner Mason a fait de même, et c’est dans les paysages qu’il fit de la région même où naquit Cézanne que l’on peut mesurer le succès, à la fois très personnel et dénué de conscience de soi, avec lequel il s’est libéré des habitudes visuelles. Ces paysages où l’absolue sincérité de la vision intérieure fusionne si logiquement avec la candeur spontanée de la forme exténeure, ne doivent absolument rien au formidable Maître d’Aix-en-Provence. L’art peut aisément se transformer en obstacle dans l’approche de la vérité. La main, comme l’œil, doit se défaire de ses préjugés et de ses préconceptions. Dans les gouaches et les reliefs polychromes de paysages de Mason, vant une individualité rigoureusement délimitée, que seule rend possible la discipline d’effacement de soi de l’artiste, et c’est précisément cette qualité qui transforme l’image topographique en vision cosmique. L’observateur est forcé de se situer lui-même, de situer son existence et ses sentiments, non seulement par rapport à une cause physique mais aussi par rapport à un effet idéal. Par ce processus, les œuvres d’art deviennent |g substance même, aussi bien que le sujet, de la civilisation et les individus se révèlent capables d’identifier aux actions les plus nobles de l’humanité leurs expériences passagères, fruits du hasard.

L’artisan habile et consciencieux ne peut jamais permettre à sa vigilance de se relâcher dans ce qui doit plus tard apparaître comme une œuvre réalisée sans effort, presque automatiquement. Et pourtant, les moyens ne doivent jamais empiéter sur la fin. A [‘évidence, Mason trouve une plénitude physique dans l’ardeur manuelle avec laquelle il fait surgir, du plâtre et des couleurs, des apparences d’arbres, de rochers, de nuages, de maisons. Chaque détail, façonné avec amour, semble à la fois naître et se fondre dans le détail voisin. La crédibilité tactile de leur interaction garantit l’identification profonde des motivations essentielles de l’artiste au motif à travers lequel il s’efforce de réaliser sa vision. Et c’est cette identification qui prouve l’honnêteté esthétique de son œuvre. La forme et la peinture existent pour elles-mêmes, c’est vrai. La virtuosité technique — comme une journée parfaite de printemps — est bien sûr un délice en soi. Mason fournit de tels plaisirs avec la maîtrise nonchalante d’un enfant prodige, nous faisant bien sûr oublier combien l’amour doit au labeur.

Mais voir c’est à la fois regarder, observer, visualiser, comprendre, reconnaître, juger, savoir. Ces aptitudes nécessaires sont les ingrédients de la passion de l’artiste. Il est à la fois un voyant et le plus pragmatiste des réalistes.Arrachant à l’espace sa structure physique et symbolique, il nous force à participer à cet usage passionné que fait son regard de sa propre vie. II nous offre l’occasion magnifique de voir que nous voyons et, par la vision, de percevoir ce qui peut racheter notre brève expérience du monde de sa dimension transitoire et sordide.

James Lord

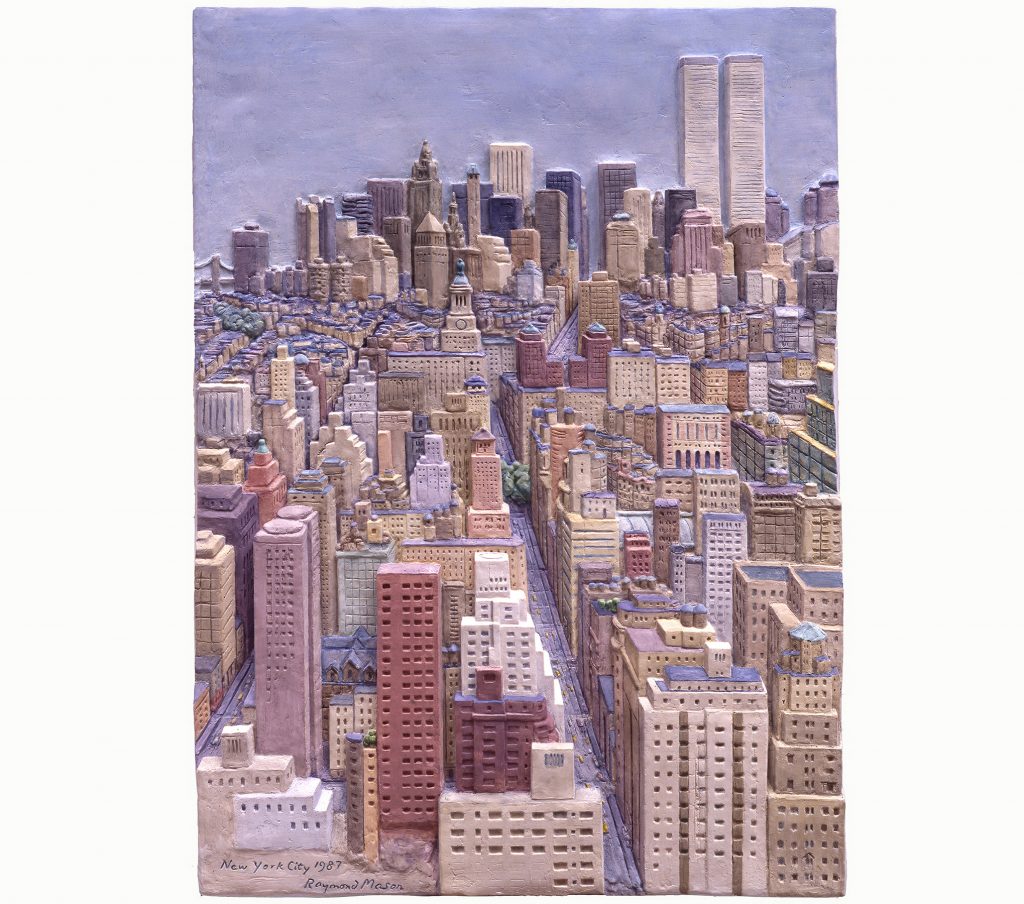

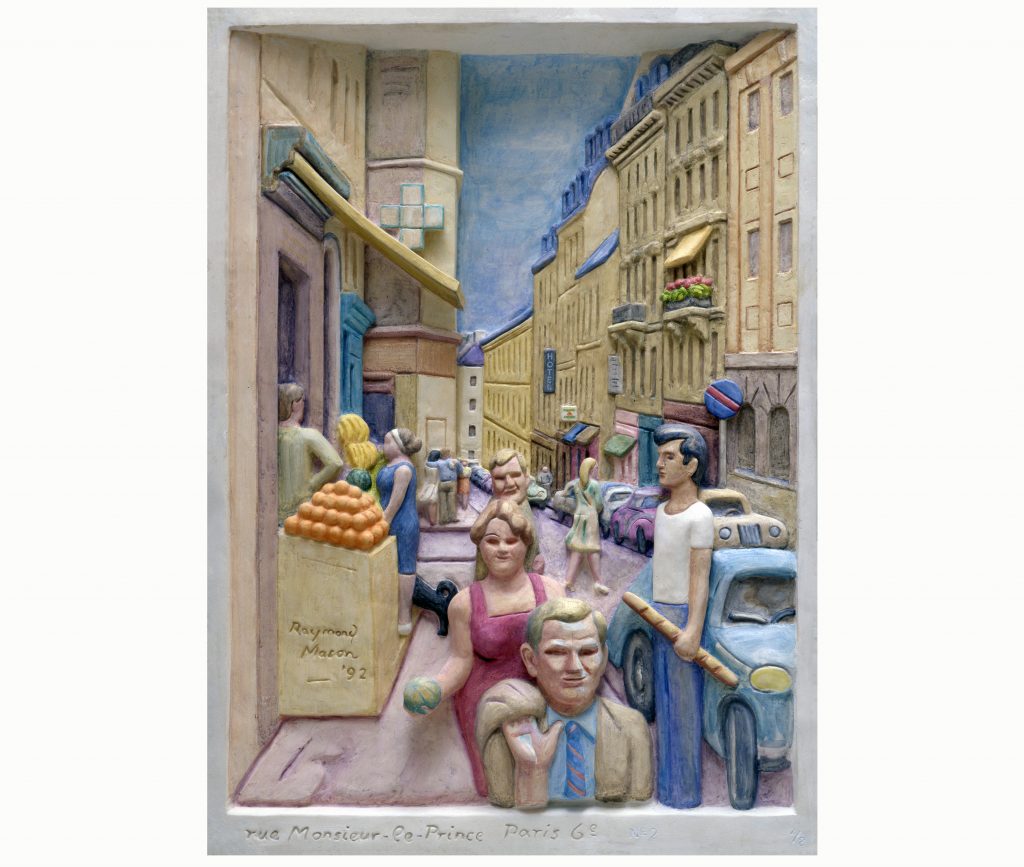

La ville

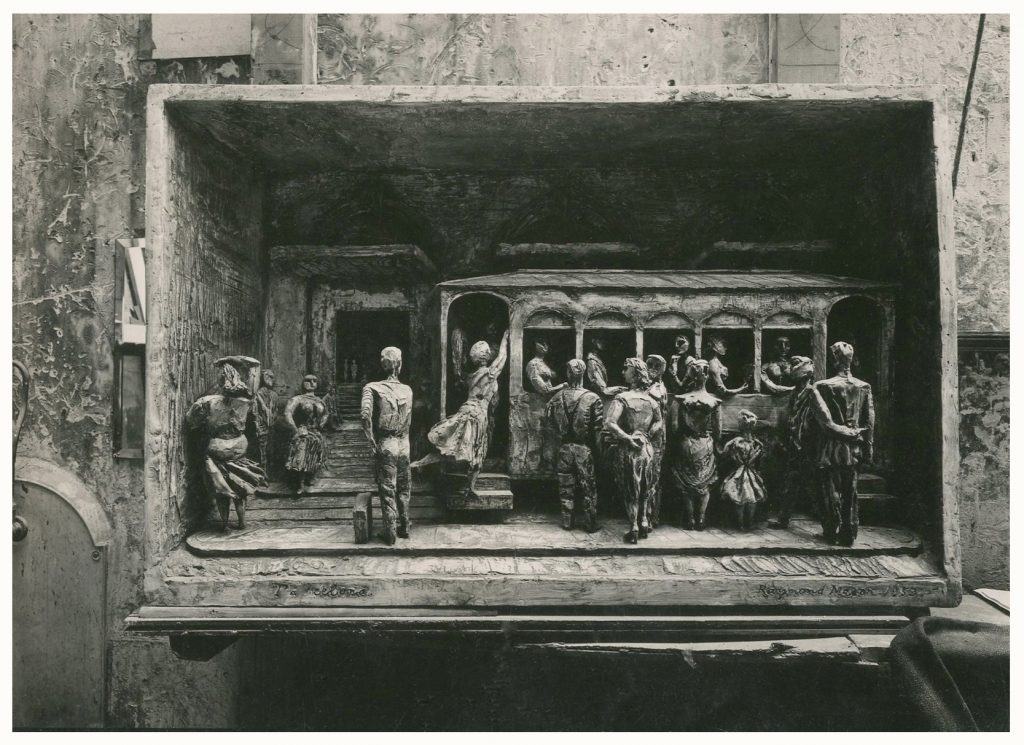

Dans mon premier bas-relief, le schéma était tout aussi simple. Une tête vue de face, les yeux troués d’ombre. devant une maison porte et fenêtres trouées d’ombre. Le côté de la maison s’en va dans un diminuendo de fenêtres et portes devenues simples traits.

Mais bientôt dans le décor des vues et des maisons, mes personnages commençaient à se multiplier. Leur ondulation était captée par la rigueur et la géométrie des façades, enregistrée comme sur la feuille de température d’un lit d’hôpital. Oui, au départ, j’étais fasciné surtout par le mouvement de la me. Avant même de commencer mes dessins et reliefs de vues, j’avais construit une sculpture en bois que j’avais appelée Une maison de V âme et sur le socle j’avais dressé sur des fines tiges la forme horizontale d’une spirale. Elle représentait pour moi les gens qui ambulaient sur le trottoir dehors la maison.

RM